| ■行ってきました |

| 小峠〜イブネ〜クラシ〜佐目峠 ササの調査Ⅲ |

先週・先々週と沢を楽しみ来週も沢の計画である。今週は葉の出揃っているササを観察しに行こうと思ってHSさんに話すと付き合ってくれると言う。MOさんがトレーニングとして参加することになった。MOさんとはお盆過ぎに穂高に行くことになっているのでトレーニングを兼ねての計画になった。 |

||

|

1. 神崎川出合にて 伊勢谷小屋の駐車場はキャンプをする人の車で満車のためすぐ下の駐車場を空けてもう。(¥500) 根ノ平峠からタケ谷道を下り神崎川に出る。水量は少なめで難なく渡ることが出来た。 |

|

|

2. 小峠にて 神崎川左岸の平坦地を上流に向かい神崎川が大きく左にカーブする地点に出合う空沢のガラガラを登る。この分岐には目印になるものは何も無いので地図で確認したい。岩溝状を登ると細引きが垂らしてあった。これを上がると木に小峠の標札が付いていた。 |

|

|

3. イブネ北端(ササ調査地点) 小峠からの尾根は踏跡がしっかりしているものの急登だ。この路は下山よりも登りに使う方がよさそうだ。 北端調査地点のササは5.14.時点と大差ない。標札に書いてあった「あつた労山」の文字が消えていた。油性のマッキーで書いたはずなのに。 |

|

|

4. クラシ西の小ピークにて イブネとクラシの鞍部では5月14日の時背丈以上の枯れた稈が立っていたので新たに調査地点を追加する予定であったがこれらが無くなりクラシと同様に感じたので新たな追加は中止にした。 2001年6月17日・今年4月24日(5月1日upNo7.・15)と同一地点にて撮影。比較するとササ枯れの状況がよくわかる。バックは御在所山・鎌ヶ岳。 |

|

|

5. 小ピークからクラシササ調査地点のブナの木へ 今年4月24日(5月1日upNo.6)・5月14日(5月23日upNo.4)と比較。小さなササが枯れて茶色であったものが黄緑になっていた。 |

|

|

6. クラシ調査地点のササ 1m四方の調査地点の中で枯れて稈のみが立っていた5本は変わりないが高さ5〜10cmほどで新芽が出ていたものが5本から11本に合計では31本が37本に6本も増えていた。このような結果が得られようとは思ってもいないことであった。 |

|

|

7. 新芽が出て活き活きしたササ 新芽が出て勢いのあるササは稈の1/2以上の鞘を付けていて稈も鞘も葉にも毛はない。まだ小さいのでよくわからないが今後成長し稈が伸びてどうなるか興味のあるところだ。 |

|

|

8. 新芽の出ている根茎先端 新芽が根茎のどの部分から出ているか調べたいと思っていた。調査枠1m四方の外にある新芽を掘り起こしてみた。直径1cmほどの根茎が縦横に走り先端を見るのが難しい。どうやら殆どの新芽がこれらの根茎からでているようだ。先端が立ち上がっているものを見たので写真に撮りその元を探りたかったが遠くでゴロゴロとなったように思ったので掘ったところは埋め戻し標識を立て調査を中止した。 雷がどんどん近づいてくる様相だ。丸坊主のササ原は怖い。クラシの山頂は踏まずイブネも駆け足で通過して佐目峠からの樹陰に逃げ込んでヤレヤレだ。 |

|

|

9. 根ノ平峠の活力のあるササと枯れかけているササ 佐目峠では雷が頭上にきていた。谷に入ったころ雨が降り出し土砂降りになった。雨具を身につけ樹陰で退避することにした。HSさんがツエルトを張って雨を凌いだ。ツエルトは有難い。雨具だけでは何とも仕方が無いような降り方であった。今日はアブが多い。アブもツエルトに潜り込んで来て容赦なく刺しまくる。約30分我慢すると小降りになり行動を開始した。小さな谷でも水が濁るとどうなるか怖い感じがする。御池谷・神崎川・上水晶の渡渉を心配しながら下る。どうやらこの驟雨はイブネ・クラシ辺りの局地的なものらしく増水は大したことも無く無事根ノ平峠に着いた。 根ノ平峠樹陰のササは以前と同じように背丈ほどあり葉は長さ30cm幅9cmほどであるが「春日井峠」の調査地点のササは上部に木が無く殆どが枯れていた。 |

|

|

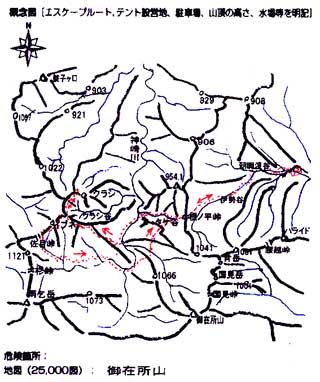

概念図(クリックすると拡大画像が出ます) 今回のササ調査は収穫が多かった。ササが復活傾向にあるように思われたこと。冬に雪が多かったことによるかもしれない。またツエルトの活用も良い経験であった。 この時期の山歩きに大切なこととしてアブ対策・ヒル対策は忘れてはならないことだろう。今1つ雷についての意識を持っての行動も忘れないようにしたい。 なお最も安全なコースは帰路のピストンに思われる。 |

|

| 2005.7.31 T.Yamada | ||