雪崩講習:東海ブロック

山域:白馬栂池

日程:1月25・26日

受講生メンバー:あつたからはI.S(記)、M.S

スタッフメンバー:会長(事務局)、M.A(講師)

東海ブロックの雪崩講習を受けてきました。

・雪質調査

・コンプレッションテスト

・シャベリング練習

・プロービング方法

・ビーコン捜索練習

・埋没者搬出方法

・エアポートアプローチでの救助練習

記は机上は3度目・実技は2度目の雪崩講習となりましたが、普段の山行では行わないので忘れていることも多く、とても勉強になりました。

1日目:栂の森駅周辺の斜面で講習

初日は栂池よりゴンドラに乗り、栂の森駅まで上がります。

スキーコースを外れて、バックカントリー専用と思われるコースへ入っていき適度な斜面を見つけて講習を行いました。

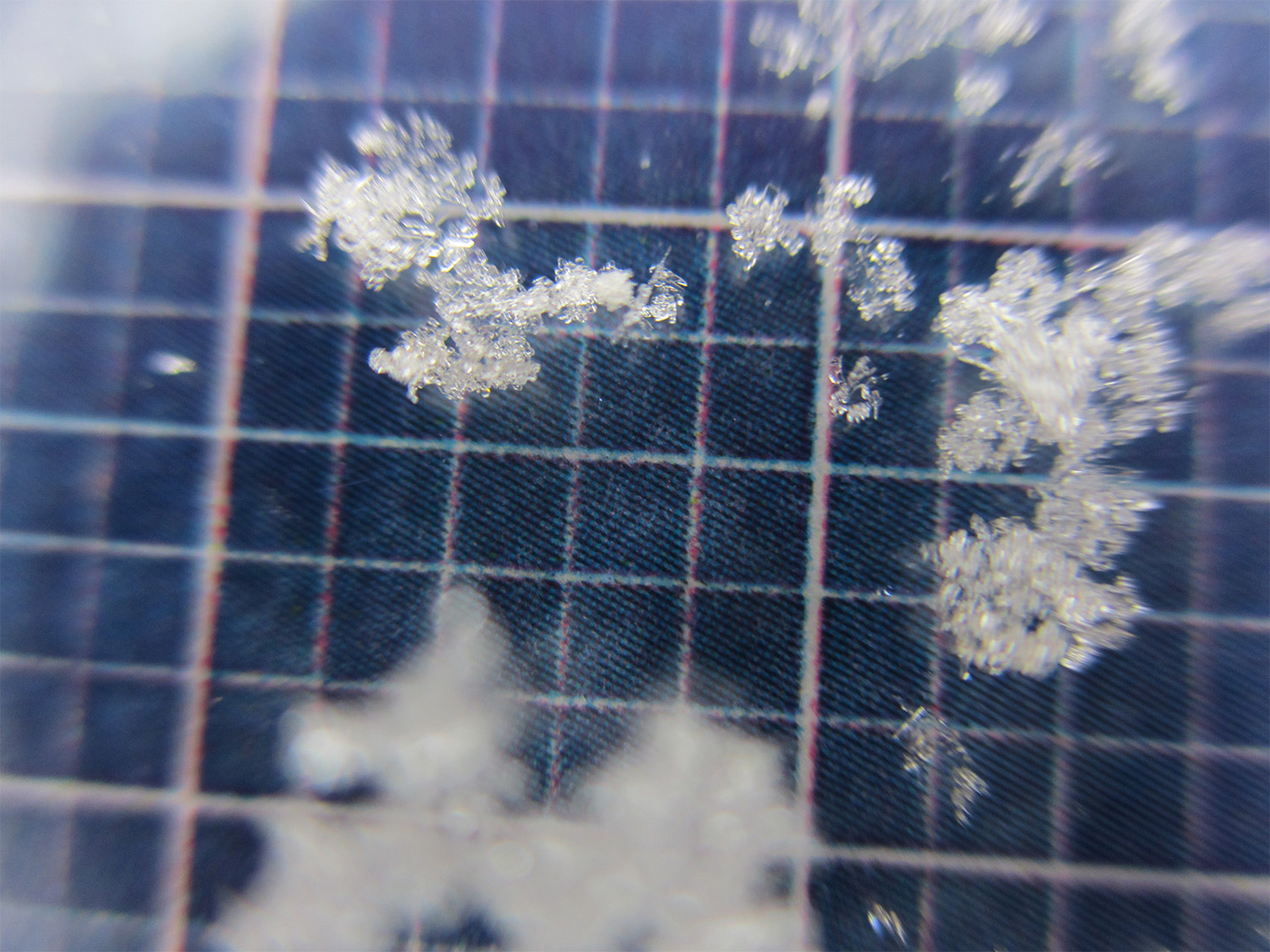

この日は、シャベリングの練習・雪質観察・コンプレッションテストを勉強をしました。

夜は男女で分かれてそれぞれ男子会・女子会で各会の情報交換・交流をはかりとても充実した時間を過ごしました。

2日目:栂池公園で講習

2日目は栂池の公園にて、ビーコン捜索・埋没者の搬出方法・プロービングの練習・エアポートアプローチで埋没者捜索の練習を行いました。

これで、雪崩講習は終了です。

まとめ

実際に雪崩が起きた時、この一連の動作をすることが出来るかどうかは正直なところ分かりませんが、知らないのと知っている(練習した経験がある)のとでは違うのかと思います。

また、今回交流会にて他の会の人と話をしてみるとバックカントリーではアバランチキットを持っていくけど、普通の登山ではアバランチキットはおろかビーコンだけでも持っていくことがほとんどないというのが現実でした。

バックカントリーの場合は雪崩が起きそうなところに入っていくことが多く、登山の場合は雪崩が起きそうなところには入っていかないというのが鉄則だというのも、その違いが出ているのかなと感じました。

ただ、雪崩が100%起きないとは言えないので、雪山へ入る際にはアバランチキットを持っていくことの周知や道具の使い方の講習会は必要なのかなと講習を受講して感じました。

雪山では雪崩は付き物なので、来年以降良かったらぜひ講習会を受けてみてください。

雪に対しての考え方が変わってくると思います。